最近過去問を解き始めたけど、ケアレスミスが目立つんだよな。。。

自分もとにかくケアレスミスには悩まされました!

経験を元に対策方法を伝授します

試験本番で

「わかっていたのに間違えた……」

「この問題を取れてれば、合格してたかもしれないのに……」

そんな経験、ありませんか?

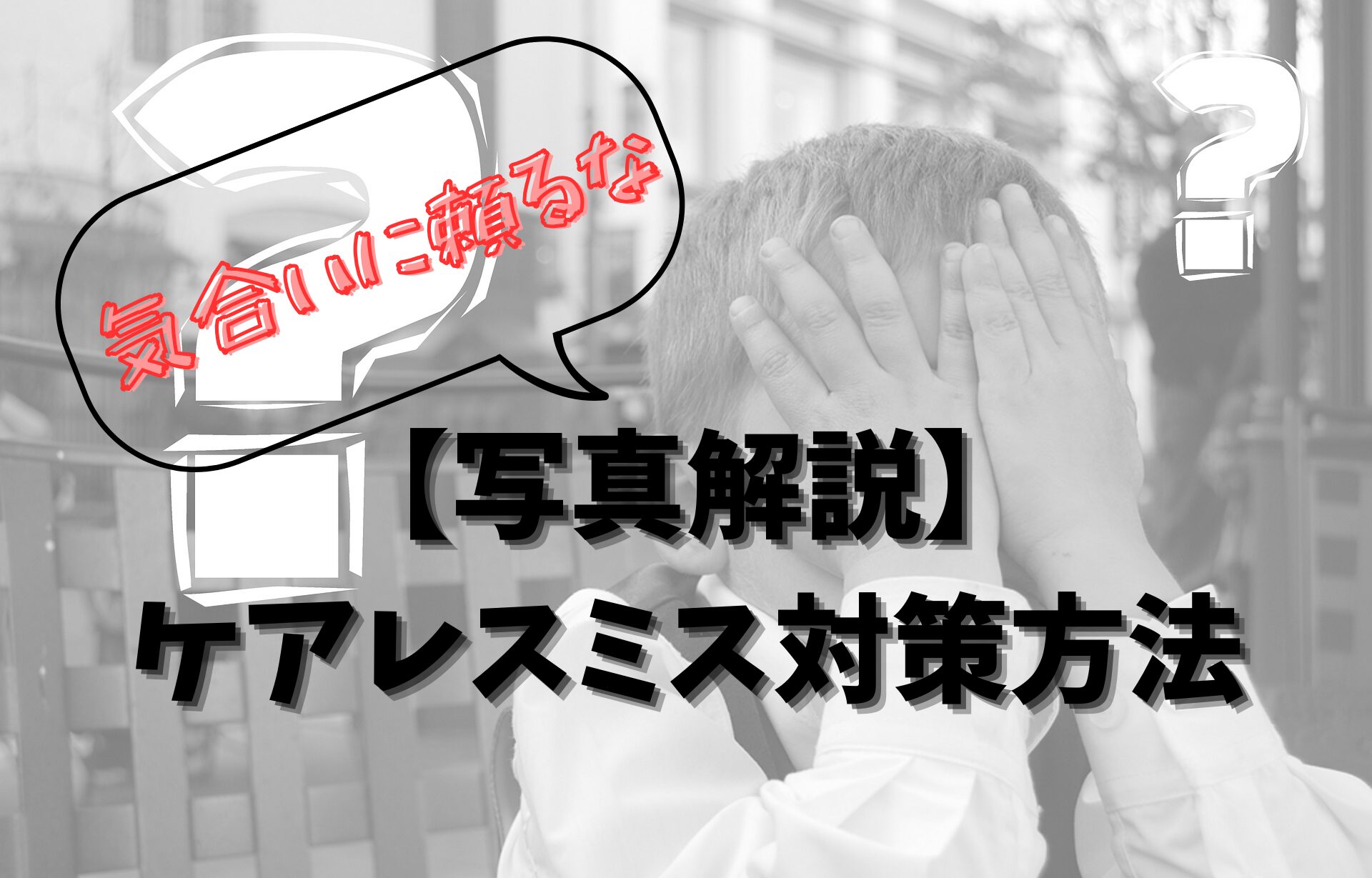

今回の記事では、

ケアレスミスに悩まされた私が、ケアレスミスをなくした方法を伝授していきます。

※本記事には一部アフィリエイトリンクを含みますが、紹介内容はすべて実体験に基づいています。

📚まずは、本のおすすめから

今回の記事は、実はこの問題集を参考にした部分が多々あります。

私自身の経験からも、この問題集に取り組めば格段にケアレスミスは減りました!

❌ こんなケアレスミス対策してない?

早速対策方法を紹介していきたいところですが、、、

まずは自分が以下の項目に当てはまらないかどうか要チェックです!

私が過去に指導した受験生は、次のようなケアレスミス対策をしていました。

皆さんも、心当たりがあるのでは?(実は私もあります。。。笑)

- 「気をつけよう」と心の中で思うだけ

→ 具体的な行動に落とし込まないと、また同じミスをする。 - 解き直しを雑にやる(答えだけ合わせて満足する)

→ 「なぜ間違えたか」の分析をしないので、根本改善にならない。 - ミスノートは作ったけど放置

→ 「まとめたこと」に満足して、見返さない=意味がない。 - 問題文を急いで読む(特にわかる問題ほど雑に読む)

→ 簡単な問題ほどケアレスミスしやすいのに、油断する。 - マークミスは「次から気をつければ大丈夫」と楽観視

→ マークミスは「気をつける」だけじゃ絶対に防げない。 - 時間が足りないから「見直し」を省略する

→ 時間配分に見直し時間を組み込んでないのが根本問題。

改めて言われると、上の様なケアレスミス対策をしていたらダメだって誰しも思うはずです。

👁️ 具体的対策①:ケアレスミスを把握

それでは、具体的な対策方法です!

でも、ケアレスミス対策ってめんどくさいんだよなぁ。。。

ケアレスミス対策の記事を書いておきながら、「その気持ち、めっちゃわかります」

私の場合は、大学入試を終えた後にケアレスミス対策の重要性を身に染みて感じました(察し)

ケアレスミス一つで合否が変わることは本当に起きるのです

まず、大前提として最も大切なことはケアレスミスを認識することです

- 運が悪かった

- 今回限りのミス

- 次回以降はしないだろう

- 別に対策しなくても、いつかなくなる

と、決して思わないでください。

落ち着いて勉強している普段の勉強の際に出てくるわけですから、焦っている本番では必ずケアレスミスします。

具体的対策②:ケアレスミスを分類する

次に重要なのは、自分がどんなケアレスミスをするのか把握しタイプ別に分類することです。

ケアレスミスと真剣に向き合いましょう!

例えば以下のように分類できます

ケアレスミスの分類例

- 計算ミス(単純な足し算・引き算、桁の間違い)

- 問題文の読み飛ばし(条件を見落とす、問われている内容を勘違いする)

- 単位や符号のミス(+−を逆にしたり、cmとmを混同したり)

- 0と6の見間違いなど、文字や数字の見間違え(字が汚い)

- マークミス(マーク式試験でのズレや塗り間違い)

「ケアレスミス」は一見バラバラに見えますが、実はある程度パターン化されています

自分がどのタイプのミスをしやすいか、まずは意識することが第一歩です

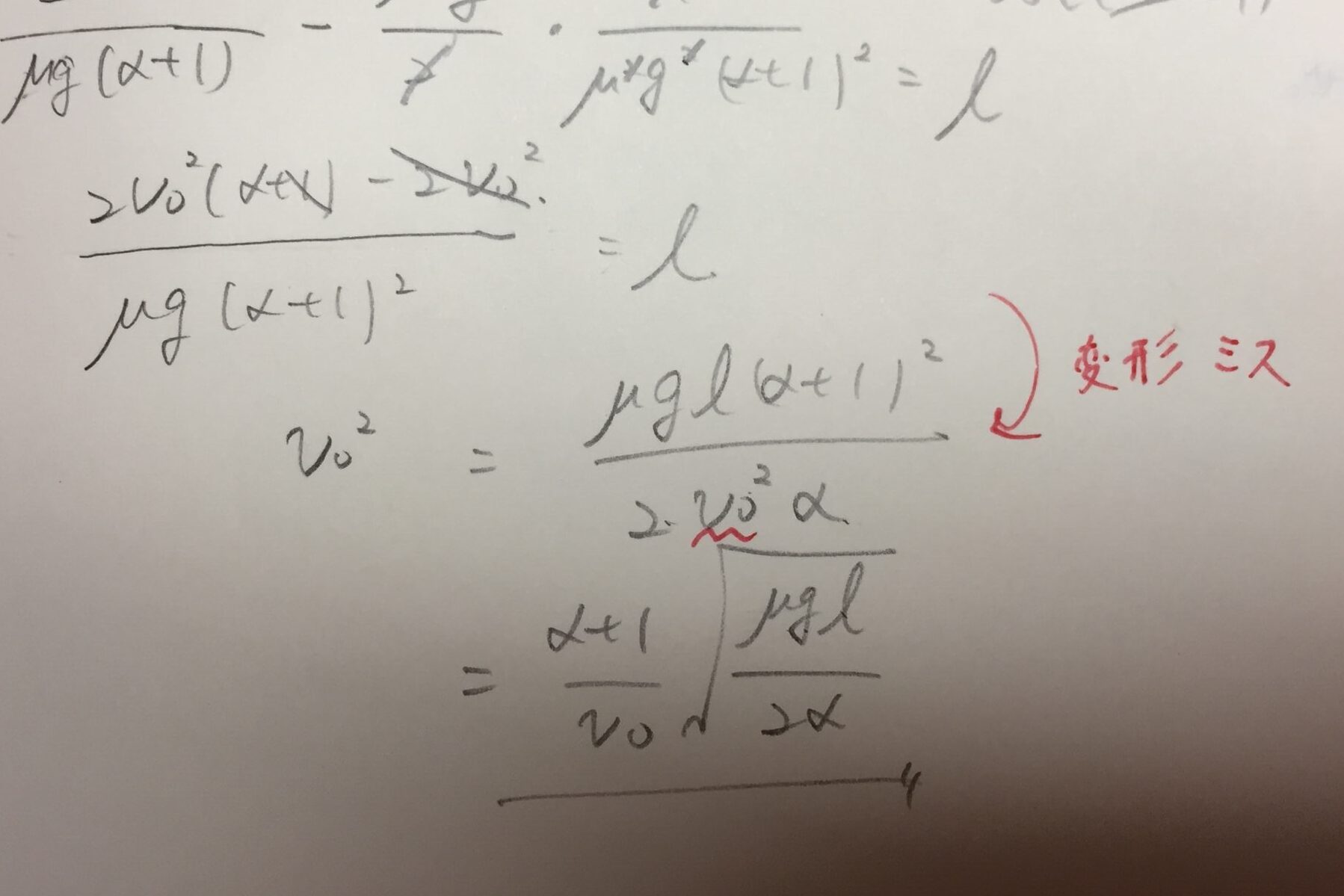

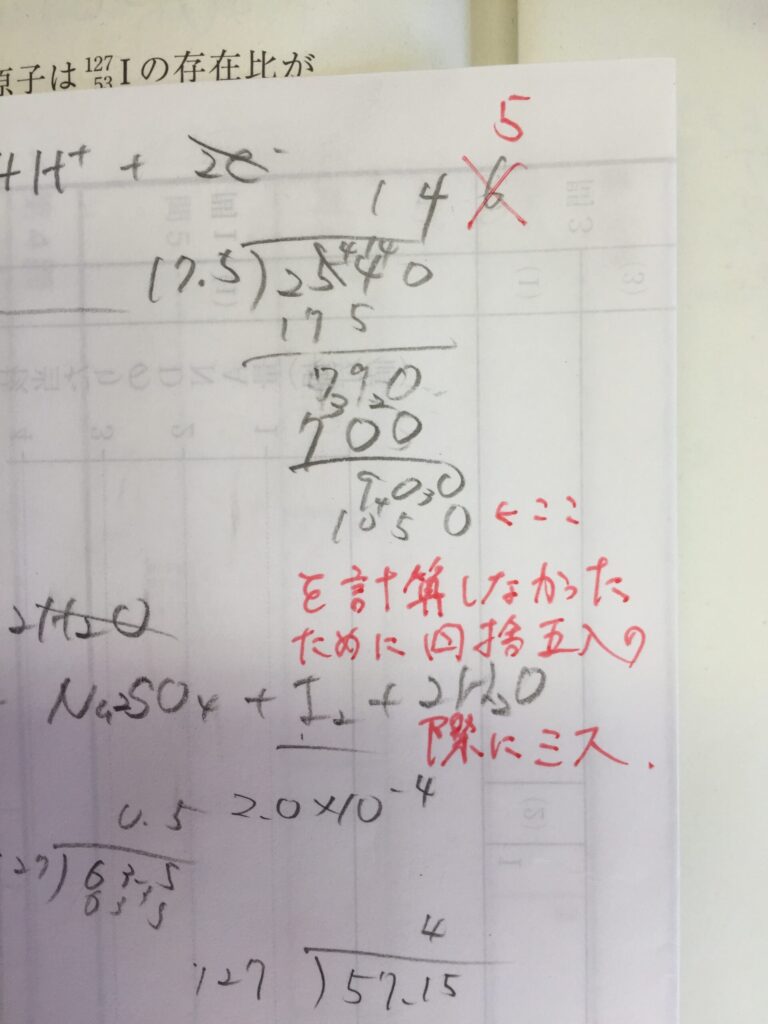

その為に、ミスを写真に撮り、iPhoneの写真フォルダにまとめてみてください

以下の写真は、高校生の時に私がまとめたものの一例です。

どんな些細なミスでも、このくらい簡易的でよいので、まとめてみると効果的です。

分類の具体的な方法

- ミスノートを作る

→ 間違えた問題、理由、気をつけるポイントを記録。自分だけの弱点集! - ミスノートがめんどくさかったら、ミスを写真に撮り、iPhoneの写真フォルダにケアレスミス専用フォルダを作成しまとめる(おすすめ)

→ 写真にしておくと、電車の中や寝る前にサクッと確認できるので超オススメです

毎晩寝る前にパラパラ見返すだけで、ミスの傾向が頭に刷り込まれていきます

✅ その他の対策:ケアレスミスを防ぐため方法

自分の弱点を把握したら、ケアレスミスのタイプごとに対策を立てていきましょう

今日からすぐできる具体的な対策方法を紹介します!

- 解く前に、おおよその答えを考える(計算結果がプラスになるか、マイナスになるかなど)

→ 答えが大きくずれていたら間違えに気が付くことができます(※特に航大は選択式問題が中心なので、このスキルは本番で超重要!) - よく間違えるポイントの計算過程を省略しない(分配法則を間違えやすいのなら、その部分は暗算しない)

→ 途中式を書くことで、ミスの原因を可視化できます。 - 問題文を複数回読む(問題を解く前、解いている最中、解き終わった後の3段階がおススメ)

→ 飛ばし読み防止に効果的! - ケアレスミスしやすそうな問題(人に依る)はもう一度解きなおす

→ 自分の解いた計算式を見直すだけではミスには気が付けません。解きなおしましょう。 - 最後の数分は「見直し専用時間」にする

→ 試験開始前に解く時間と、見直しの時間の配分を実施してください

まとめ:ケアレスミス対策も「努力」でできる!

1か月も続ければやりがちなケアレスミスを把握できるはずです

自分に多いケアレスミスをまとめてチェックリストを作成しましょう

試験本番は、そのチェックリストをもとにケアレスミスを確認してください

(もちろん、チェックリストは暗記していく笑)

ケアレスミスは「うっかり」で片付けず、きちんと対策すれば確実に減らせます

今日からできる小さな工夫を積み重ねるだけで、受験本番での安心感がまるで違います

認識 ⇒ 分類 ⇒ 対策 ⇒ チェックリストの作成

の手順で、ケアレスミスを撲滅してください!

絶対に「もったいないミス」で合格を逃さないでくださいね!

そもそも、計算方法に難がある場合

特に、中学校時代は勉強はサボってた。。。

という受験生に多い特徴があります

「計算が遅い、式の展開がうまくいかない」

ノートを見せてもらうと、「自分でも何を書いているかわからない」ことが多い

そんな受験生には「合格る計算」がおすすめです

- 初歩から計算方法を解説しなおしてくれている

- 計算スピードをアップする方法を解説

- 正しい計算方法だけでなく、イマイチな計算方法も掲載しており、解き方を自分のものと比べる事で、計算法をブラッシュアップできる

- 受験直前でもOK 1か月以内で取り組めるため、十分に身に着く

騙されたと思って、購入してみてください!👇👇👇

まさに、この方法は「解く前に、おおよその答えを考える」です

文系の方に向けて、R7年度の「数Ⅲを使用した問題」を解説

おおよその答えを考える

体感してください!

コメント